| 1878年 | 8月31日、東京神田に生まれる。本名健一。 |

|---|---|

| 1891年 | 挿絵画家を目指し、水野年方に入門。 |

| 1893年 | 師の年方から「淸方」の号を授けられる。 |

| 1894年 | 父が社長を務める『やまと新聞』の挿絵を担当。 |

| 1897年 | 『東北新聞』の挿絵を担当し、独り立ちする。 |

| 1901年 | 「烏合会」を結成。 泉鏡花著『三枚續』の口絵と装幀を依頼され、鏡花と親交を結ぶ。 この頃から日本画への関心を深め、特に文学から題材を得た作品を多く発表 はじめる。 |

| 1903年 | 文芸界をリードした雑誌『文藝倶樂部』の口絵を飾るようになり、挿絵作家としての地歩を固める。 |

| 1915年 | 伊東深水、寺島紫明ら清方の門下生により、『郷土会』が結成される。 第9回文展で≪霽れゆく村雨≫が最高賞を受賞。 |

| 1916年 | 平福百穂、松岡映丘、結城素明、吉川霊華と共に「金鈴社」を結成。 |

| 1919年 | 第1回帝国美術院展(帝展)の審査員を務める。 |

| 1927年 | 第8回帝展に≪築地明石町≫を出品。帝国美術院賞を受賞。 名実ともに清方の名が世に知らしめられる。 |

| 1930年 | 第11回帝展に≪三遊亭圓朝像≫を出品。この作品は2003年、重要文化財に指定される。 |

| 1937年 | 帝国芸術院設置に伴い、帝国芸術院会員となる。 |

| 1944年 | 帝室技芸員に任命される。 |

| 1946年 | 第1回日本美術展覧会(日展)の審査員を務める。 戦渦で牛込矢來町の自宅を焼失していたため、疎開先の御殿場から鎌倉材木座に転居。 |

| 1954年 | 文化勲章を受章する。鎌倉雪ノ下に転居。 |

| 1972年 | 3月2日、鎌倉雪ノ下にて逝去。享年93。 |

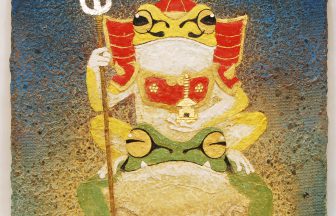

- 鏑木清方「小雪」32.3×41.2cm

- 鏑木清方「雪つむ門 」軸装 47.1×60.3cm